今年最後のブログとなりました。一年間お読み頂き、ありがとうございました。今夏は、猛暑だった分、寒さ厳しい毎日です。風邪など、ひいてませんか。

2017年も一週間弱で、過ぎ去ります。皆さまにとって、どんな一年でしたか?

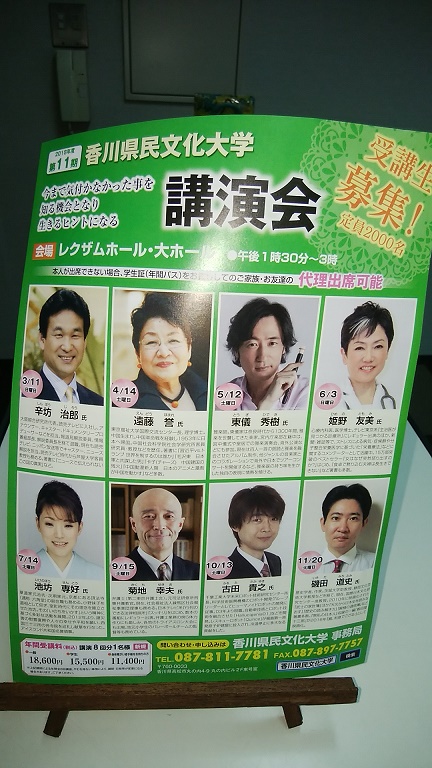

11月講座で講演されました、比叡山長壽院 住職 藤波源信先生のお言葉では、この世に生かされているだけでも、幸せな毎日ではないでしょうか。そこにプラスアルファを求めるのが人間でもあります。来年の干支にちなんで、「煩悩の犬は追えども去らず」という、ことわざがあります。煩悩の犬は追えども去らずとは、いくら追い払っても、人の煩悩はつきまとって離れないものであるたとえです。今年も、様々な講師の方のお話を聴きました。春、夏、秋と季節によって、講師の方々の顔が思い浮かんできます。それぞれの分野に基づいたお話を熱心に語って頂きました。講師の方々は、謙虚な姿勢で来訪され、お話の前から、学ぶことが多いものです。

良き人との出会いは、人生において大きな影響力があります。講師お一人、お一人との出会いもそうです。

講演の中で、皆さまの心に残る言葉が、一つ、二つ、三つ…..とあれば、大変幸いです。

悲しきことも、苦きことも時間とともに流れ、感銘を受けたことや笑ったことが心に留まる。そして、清々しい気持ちで2018年をお迎えできますことを願っております。どうぞ、良き年の瀬をお迎えください。

受講生募集中です

ブログ更新が滞っていました。皆さまお元気にお過ごしでしょうか?

12月も下旬にさしかかり、随分と寒くなってきました。クレメントホテル高松のクリスマスツリーです。至る所で、街がきらめく季節ですね。

そして、師走を表す言葉や掛け軸、文章をよく見かけるようになりました。

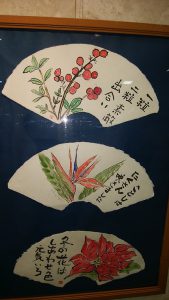

高松市片原町にあります、「まなび館」で絵手紙の展示をしています。冬の展示らしい絵と文言です。どれも素敵ですが「一粒二粒素敵出合い」が私のお気に入りになりました。書き手の心情やお人柄がよく現れるのですね。

現在、2018年に向けて受講生を募集中です。お問合せ、お申込みは、事務局までお願いします。

〠760-0033高松市丸の内4-9丸の内ビル2階 ☎087-811-7781

お寺DEフラメンコ

皆さんこんにちは。八百屋、野菜売り場には、「柚子」が並ぶようになり、料理に一役かってくれています。そんな季節ですね。今年の講演会も終了し、来期の受講生を募集中です。

12月3日(日)小春日和に、徳成寺(高松市番町)でフラメンコの舞踊があり、行ってきました。お寺DEフラメンコ??と感じます。徳成寺さんでは、お若い住職さんご夫婦で、お寺の敷居をフラットにして、沢山の方にお寺に来てもらえる、イベントを毎月開催しているのです。今年最後のイベントは、フラメンコ。

イスパニアフラメンコスタジオ(高松市瓦町)の講師の方々。ギターは主宰の竹森正文氏。歌は、梶原秀貴氏。

とっても、想像以上に素晴らしい時間でした。ずっと以前に、キリンビールのコマーシャルに起用された「ボラーレ」♪

では、皆さんが手拍子に。声量が驚きでした。迫力があります。

年齢、老若男女関係なく、いいものは、皆同じ気持ちになり、心に響いてきます。

仏様もビックリ!されたのかもしれない、本堂の前での踊り&演奏&歌。感謝・感激で、写真撮影をお願いしました。

こんなユニークなイベントもあり、徳成寺さんのホームページを覗いてみてください。そして、イスパニアフラメンコスタジオでは、丸亀教室も開講し、生徒さんを募集中だそうです。年齢は関係ないとかで、観衆から笑いが起りました。私も習ってみたいな~と思ったのでした。

秋の音楽会

ご無沙汰をしております。お元気にお過ごしでしょうか?

落ち葉も綺麗に色づき、街を歩くのもカラフルな今日この頃です。

今日は、二十四節気の「小雪」だとか。まだ、過ごしやすい日々が続いています。

11月は、芸術の秋にふさわしく、音楽会巡りをしてきました。そのご紹介を♪。

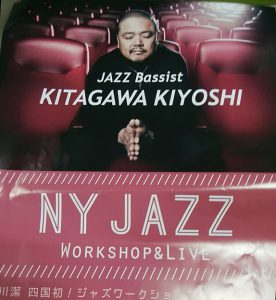

11月の初旬に、瓦町フラッグの中にある、小ホールで、JAZZセッションがあり、参加してみました。

兵庫県出身で、ニューヨーク在住のベーシスト北川潔氏によるトークと演奏がありました。

トークにて北川氏の人となりが判り、気取りなくフランクな雰囲気。香川県在住のJAZZ愛好者が集まっていました。何も音楽センスのない私からすれば、演奏家の方には、尊敬の念です。そして、ここでバッタリ、香川県在住のシンガー菅涼子さんとお会いして、コンサートのお誘いを頂きました。県民文化大学にも、よく出演していただいています。

高松市内のライブハウスにて「瀬戸内JAZZ女子部」三人と、大阪在住のアナウンサーでもあり映画評論家の方による、世界を巡る音楽会。こちらもJAZZが中心。海を彩り衣装もブルーで素敵。クラッシック映画の中で当時流行った音楽をピックアップして披露。うまくまとめられていて、見ごたえのあるライブ演奏。海外旅へ出たくなりました🚢⚓

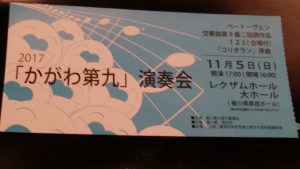

そして、毎年11月には、香川県では恒例になっています、「かがわ第九」。香川県民大ホールにて催し。関西フィルが演奏。指揮者も演奏者も素敵。第四楽章では、観衆も一体になり「歓喜の歌」を一緒に歌います。勿論、ドイツ語!いつ行っても壮大で、素晴らしいです。ブラボー!!顔なじみの受講生の方も楽員になり歌われていました🎤🎶

あとは、写真がありませんが、香川県出身のバイオリニスト伊藤恭子氏のリサイタルにも行き、日本の唱歌を編曲したメロディーには感銘を受けました。

クラッシックもJAZZもビギナーも良いところの私ですが、年齢と共に段々と良さも実感できるように。JAZZやクラッシックは、大人な音楽♪年齢を重ねないと素晴らしさが判りにくいです。

たまに、こうした贅沢を感じることで、心の洗濯でしょうか。いい音楽に触れると心が豊かになります。

講演会前の30分のオープニングタイム(音楽会など)には、素晴らしいステージを来年もお届けしたいと思います。

修了式

11月3日、最終講座のため、一井学長(香川大学前学長)による修了式がありました。

冒頭には一井学長より、今期の講演を振り返ってのお言葉がありました。今期の講師陣は、10周年記念で9名の方がご登壇され、それぞれの講師の話された内容について、語っていただきました。そして、生涯学習がいかに大切であるかをお話され、最終講座を締めくくられました。

また、今年、オール出席で聴講して頂きました、細川ご夫妻が、受講生を代表して、修了証書を受け取られました。

そして、最後の舞台を華やかに飾ってくれた、音楽隊は『Sweet Strings Ukulele Orchestra』。この日に向けて、大阪、東京からも駆けつけてくれ総勢35名で演奏をしてくださいました。ティファニーで朝食の映画の中の挿入歌、♪ムーンリバー♪など懐かしい曲を演奏。皆さんフォーマルな衣装に身を包み、本格的なオーケストラとなりました。

香川県在住のウクレレキイチ氏、松井朝敬氏、高田マリオ氏を中心に結成。エンターテイナー集団です。ありがとうございました。

2017年11月講座を終えて

皆さま、こんにちは。秋晴れの週が続いております。少し汗ばむ日差しの中、11月講座が開催され、無事に終了致しました。

11月3日文化の日に講師は、

比叡山飯室堂長壽院住職 藤波源信先生をお迎えしました。

冒頭には、千日回峰行のドキュメンタリーDVDを鑑賞して、そこで、修行とは・・・?を私たちに理解しやすく解説してくださいました。そして、日常生活について。山間で住むことの毎日。日々の修行。と、普段では耳にすることのない珍しいお話を聞くことが出来ました。

事務局には、「感銘を受けました。とても良いお話を聴けました」という女性(60代)の方からの電話が入りました。

比叡山に住むお坊さんは、現在も、精進料理を食し、お酒は飲まない、という昔ながらの禁欲的な規律が守られているということです。

無論、私たちの日常とは、かけ離れた生活をされています。が、日々の生活の中に修行たるものがあるという。棺桶に入るまで修行である。一日、一日を丁寧に生きてもらいたいと、先生からのお言葉でした。講演を聴き、学ぶものが多くありました。

2017年11月講座

皆さまこんにちは。お元気にお過ごしでしょうか。10月も末になり、近年新たな秋の風物詩として付け加えられる、ハロウィーンが日本でも主流になってきています。収穫祭を祝うお祭りが、仮装大会となり、紅葉深まる街に色とりどりのコスチュームを身に着けた人々を見かけるようになりました。

さて、香川県民文化大学第十期も、いよいよ、最終講座を迎えることとなりました。

11月3日(金・祝日) 講師は、比叡山千日回峰大阿闍梨 藤波源信(ふじなみげんしん)先生をお迎えしています。

三重県四日市生まれ。満17歳の時に比叡山延暦寺にて得度を得ます。1984年、回峰行初百日行達成。1993年千日回峰行の修行に入ります。2013年、比叡山飯室堂長壽院の住職に就任。

千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)とは、滋賀県と京都府にまたがる比叡山山内で行われる、天台宗の回峰行の1つ。満行者は「北嶺大行満大阿闍梨」と呼ばれる。7年間をかけて行われる。

「千日」と言われているが、実際に歩くのは「975日」で、残りの「25日」は「一生をかけて修行しなさい」という意味である。人の極限を超えた大変過酷な修行とされている。

~タイムスケジュール~(通常よりも変更になっています)

12:00 レクザム大ホール開場

12:35 オープニングタイム ウクレレオーケストラ約35名出演

13:00 一井学長による修了書授与式と挨拶

13:30 藤波 源信先生による講演会

15:00 終了予定(本の販売はありません)

☆2018年度の決定講師を発表。来期の受講募集を会場にて募ります。会場にて、お申込みにお支払いができます。

☆修了証書の発行希望者(7回以上出席のこと)は、¥350-にて受付ております。自宅まで、来年のスケジュール帳を入れて郵送します。

☆「四国まんなか千年ものがたり」にご参加の方、写真の販売がございます。(希望者のみ)

今期最後の講座にて、皆様のご参加を心より、お待ち申し上げます。

四国まんなか千年ものがたり

10月23日の旅行の続きです。大歩危駅から、観光列車『四国まんなか千年ものがたり』に乗車しました。山間の駅に、三両編成で色鮮やかに停車していました。

「わーぁ」と、声が上がりました。内装も素敵に仕上げています。囲炉裏をイメージして作った、ランプ。奥行きをもたせるために、天井は鏡張り。徳島県産のヒノキを使用した家具。席は専属の女性アテンダントが案内してくれました。通過するたびに、観光スポットの車内放送もあり、風光明媚な景色を堪能できます。

少し遅めの昼食は、和食で、阿波池田の日本料理店「藤本」から特製三段重「遊山弁当」。ぎっしりと色とりどりに詰め込まれていました。デザートのお菓子も徳島県にある菓子銘菓で、どれも、地元産にこだわっています。

同席の皆さまと、談笑しながら食し、美味しいお昼となりました。窓からの景色が美しく変わっていくのですから、美味しさが一層増しますよね~🍴

2017年4月1日より運行。大歩危~多度津間を走行。週末だけの運行となるため、今回は貸し切り列車として乗車しました。

コンセプトは「おとなの遊山」。昔、徳島の子ども達は、桃の節句などに弁当を持って野山に行く「遊山」と呼ばれる風習がありました。その遊山を気軽に楽しめる観光列車として現代風にアレンジしたものが、この列車です。

要所駅では、停車をして、外へも出れます。

地元の方々が、歓迎をしてお出迎え。また違ったところでは、団体で手を振ってくださったり、なんだか、ジーンときたのでした。そして、秘境の駅「坪尻駅」にも降り立ちました。車でも行けない場所です。空気が、シーンと澄み、何がある訳でもありませんが、感銘を受けました。

新しく建て替えられた、琴平駅では、専用ラウンジで、ミルク金時アイスのサービスがありました。

到着まで、もう少しです。最後に、皆で、団体写真をパシャリ!📷

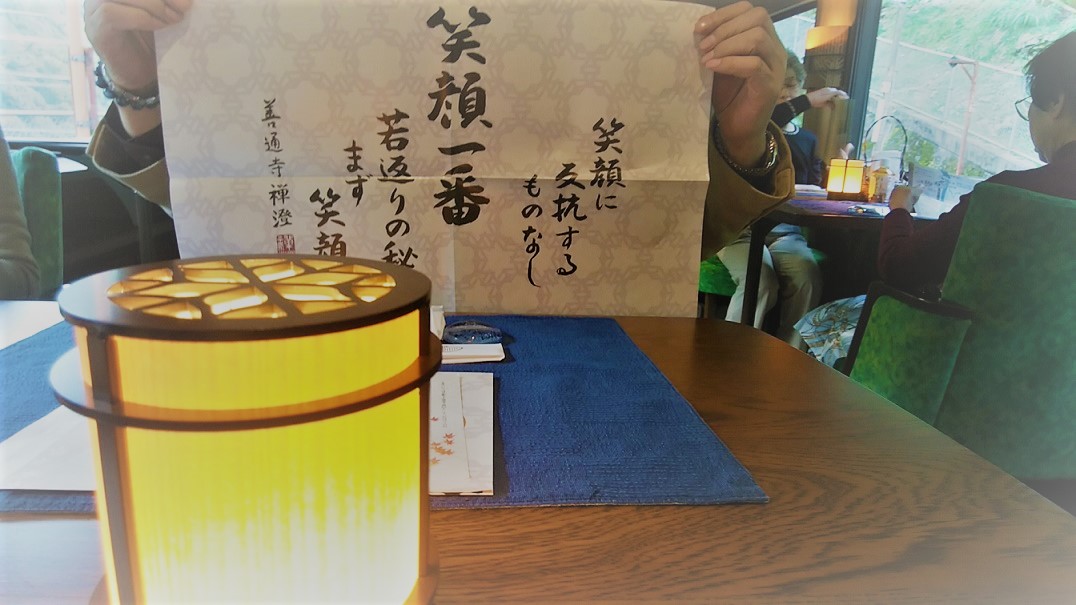

車内で各席に置かれていました、紙です。善通寺住職が書かれています。

「笑顔に反抗するものなし笑顔一番若返りの秘訣はまず笑顔から」

誰もが、笑顔になれる列車旅。あっという間の一日。今回の旅は、身近な所で、贅沢感、幸福感、充実感満載なのでした。

感謝♡

秋の旅行

すっかり、肌寒く夕暮れ時が早くなりました。

台風21号が四国を過ぎ去った、翌日、10月23日(月)に受講生の皆さんと、大歩危から発車をしています、「四国まんなか千年ものがたり」列車旅に出かけてきました。

列車乗車の前に、祖谷のかずら橋へ観光してきました。

台風の影響で、吉野川の水量が増していました。それでも、好奇心旺盛な方々は、橋を渡りぬけていました。祖谷の名物?でしょうか、鮎の塩焼きに舌鼓をして、「美味しい!」と、観光を楽しまれていました。

山間の小さな集落を久しぶりにみて、マイナスイオンに浸りました。空気が冷たく、ピーンとしています。

ここから、バスで、大歩危駅まで移動。いよいよ、待ちに待った、豪華観光列車に乗車です。続きは、またブログにてご報告します。

秋の芸術祭

こんにちは。銀杏の葉が黄色く色づき、肌寒くなってきました。皆さま、お元気にお過ごしでしょうか。ブログの記事が前後しますが、10月の三連休は、残暑の気温に晴天続きでした。高松市内では、様々な催しが開催されていました。受講生の方から、

『日本いけばな芸術四国展』のチケットを頂き、サンポート、栗林公園、玉藻公園の三か所の展示会場を見て廻りました。来年の講師でもあります、池坊専好先生、自らが生けたお花もありました。

目で見て華やぎました。様々な流派が合同で展示。チケットを頂いた方は、もう40年近く続けているそうです。「日々多忙で煩雑でも、花を生けている時は心落ち着く時間」とのこと。自分のいい時間を持っていれば、心豊かに過ごせそうです。

目で見て華やぎました。様々な流派が合同で展示。チケットを頂いた方は、もう40年近く続けているそうです。「日々多忙で煩雑でも、花を生けている時は心落ち着く時間」とのこと。自分のいい時間を持っていれば、心豊かに過ごせそうです。

玉藻公園は一年ぶりに訪れました。大正浪漫漂う、披雲閣の中で、暑い日だったので、涼しそうなお花を撮影しました。

体育の日は、沼津水族館館長・石垣幸二先生と訪れた以来の屋島山頂へ。展望台からの眺めは、瀬戸内海がいつ見ても美しい。源平合戦の地は、初期の頃の講師であります、琵琶奏者、上原まりさんを思い出しました。

10月8日は、高松市美術館・鏑木清方展では、和装プレミアムデー。和装で入場料が無料になります。たまに、こういった催しがあるそうです。洋服に比べると、着るのが大変ですが、雰囲気が変わりいいですね。受講生の方々にもお会いしました。

雨よりは、お天気に恵まれると足元も軽やかになります♪ 良き気候の時季に、健康でお出かけが出来ること、美味しいものを美味しいと感じられる味覚、お誘いを頂けること、など、など・・・日常の中の、ささやかながらも悦び、充実した時間。お出かけには、まだ、まだ最適な季節です。どうぞ、今年の秋の良き思い出作りを。